海綿城市建設的根本目的是什么?

來源:海綿城市建設 發布時間:2019-05-05 點擊量:5149

我們知道海綿城市建設是為了減緩城市熱島效應,為了減少或降低城市發生內澇的頻率。同樣建設海綿城市也是為了讓我們的子孫后代還能有一個適合生存的自然環境。但是我們應該如何去理解海綿城市建設和參與到海綿城市的建設中去呢?海綿城市是當下盛行的一種發展理念,在解決中國城市規劃領域接連不斷的癥結,諸如城市內澇、雨污分流。歷史的警鐘長鳴多年,但人們卻充耳不聞。終于,老舊的認知改頭換面以全新的姿態呈現于現代社會。 對許多亞洲城市居民來說,洪水泛濫的街道正逐漸成為一種生活常態。一半以上的亞洲城市人口都居住在泛洪平原與低洼沿海地帶,包括廣州、胡志明市、曼谷、馬尼拉、雅加達、達卡和加爾各答等大城市。近年來,洪災發生的頻率及嚴重程度有增無減,隨著氣候變化不斷加劇,這種局面將愈發嚴峻。然而,快速的城市化進程正嚴重加劇氣候問題。亞洲的城市人口將在2050年增加64%左右。單單就中國而言,目前人口超過一百萬人口的大城市至少便有100座。在印度,預計城市化率將于2050年達到55%。洪災不再只是洪水頻發的平原地農民需要面對的難題;中國6.8億城市居民都將面臨水的懲罰,因為城市不受約束的發展擴張,是以犧牲農田、森林、溪流及池塘為前提的。城市的發展是在不考慮土地管理,不尊重、不關心自然力量,與傳統經驗背道而馳的條件下進行的。

在這樣的大環境下,我們口中所說的,全國正在推行的海綿城市建設能起到我們預想中的作用嗎?我在這里可以肯定的是,如果我們一直堅持建設海綿城市,在不斷完善城市排水系統和雨水處理系統的前提下,我們是可以在一定程度上緩解城市內澇的災害和城市熱島效應的。但是現在的問題是,城市建設在如此高速的建設下,我們能保證在城市現代化建設的同時保護好自然環境不被破壞,或者盡量保護嗎?我所了解到的情況是,目前是大多先推到再重建,這里面就會出現一個問題,這個重建的過程中,我們要付出多大的代價去挽回破壞的自然環境。

混凝土與瀝青筑就的現代城市,受到了社會傲慢無知的影響。整個社會深受誤導,誤以為自然環境的平衡狀態無關緊要,可由新科技和控澇工程體系取代,如地下排水管道、儲水槽及隧道系統等。這樣的體系固然有用,卻不免價格高昂、靈活度低、作用有限,無法取代自然系統的功效和平衡。

對許多亞洲城市居民來說,洪水泛濫的街道正逐漸成為一種生活常態。一半以上的亞洲城市人口都居住在泛洪平原與低洼沿海地帶,包括廣州、胡志明市、曼谷、馬尼拉、雅加達、達卡和加爾各答等大城市。近年來,洪災發生的頻率及嚴重程度有增無減,隨著氣候變化不斷加劇,這種局面將愈發嚴峻。然而,快速的城市化進程正嚴重加劇氣候問題。亞洲的城市人口將在2050年增加64%左右。單單就中國而言,目前人口超過一百萬人口的大城市至少便有100座。在印度,預計城市化率將于2050年達到55%。洪災不再只是洪水頻發的平原地農民需要面對的難題;中國6.8億城市居民都將面臨水的懲罰,因為城市不受約束的發展擴張,是以犧牲農田、森林、溪流及池塘為前提的。城市的發展是在不考慮土地管理,不尊重、不關心自然力量,與傳統經驗背道而馳的條件下進行的。

在這樣的大環境下,我們口中所說的,全國正在推行的海綿城市建設能起到我們預想中的作用嗎?我在這里可以肯定的是,如果我們一直堅持建設海綿城市,在不斷完善城市排水系統和雨水處理系統的前提下,我們是可以在一定程度上緩解城市內澇的災害和城市熱島效應的。但是現在的問題是,城市建設在如此高速的建設下,我們能保證在城市現代化建設的同時保護好自然環境不被破壞,或者盡量保護嗎?我所了解到的情況是,目前是大多先推到再重建,這里面就會出現一個問題,這個重建的過程中,我們要付出多大的代價去挽回破壞的自然環境。

混凝土與瀝青筑就的現代城市,受到了社會傲慢無知的影響。整個社會深受誤導,誤以為自然環境的平衡狀態無關緊要,可由新科技和控澇工程體系取代,如地下排水管道、儲水槽及隧道系統等。這樣的體系固然有用,卻不免價格高昂、靈活度低、作用有限,無法取代自然系統的功效和平衡。 政府為滿足城市化發展熱潮的需求,心急火燎地增建道路、房屋、工廠及商鋪,對“因地制宜”的基本發展概念視若無睹。他們一時興起,把原本刻意空出來、限制開發的低價農業用地加以開發利用。于是,高度工程化、高價值、高風險的城市建筑在原地興建起來。可這樣的發展規劃不僅不負責任,而且還占用了養育城市激增人口最適宜的土地。

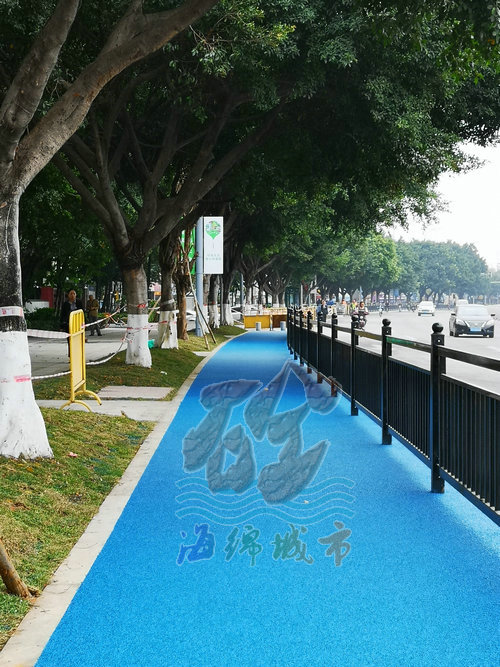

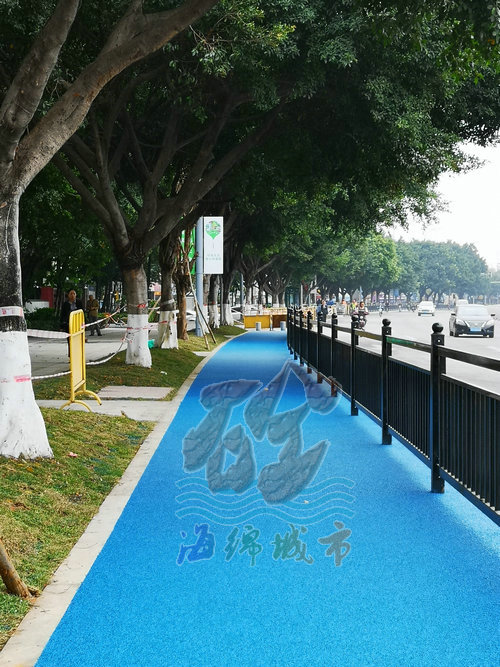

雖然目前已經意識到大量使用不透水材料建設城市地面的弊端,但是因為長久以來我們都是這樣建設城市的,要大面積更換已經不可能了。好在目前我們新研發的地面材料——透水混凝土能夠在最大程度上模擬自然環境中的自然滲透情況,能夠快速的吸收地面積水,消納雨水,能夠有效補充城市地下水的同時,也能起到凈化雨水,收集雨水的功能。當然也能起到平常公路的作用,保證了路面的承載能力。可以說,現在推行的海綿城市建設是城市建設的另外一條出路,大量使用透水材料建設城市,最大程度上還原城市自然蒸騰和自然滲透雨水的清理,接近大自然泥土層的效果。

總的來說,建設海綿城市是利大于弊的,在很大程度上可以緩解目前城市面臨的諸多環境問題,也能更多的讓人民了解和理解海綿城市建設的重要性,能夠在海綿城市建設上走得更遠。

政府為滿足城市化發展熱潮的需求,心急火燎地增建道路、房屋、工廠及商鋪,對“因地制宜”的基本發展概念視若無睹。他們一時興起,把原本刻意空出來、限制開發的低價農業用地加以開發利用。于是,高度工程化、高價值、高風險的城市建筑在原地興建起來。可這樣的發展規劃不僅不負責任,而且還占用了養育城市激增人口最適宜的土地。

雖然目前已經意識到大量使用不透水材料建設城市地面的弊端,但是因為長久以來我們都是這樣建設城市的,要大面積更換已經不可能了。好在目前我們新研發的地面材料——透水混凝土能夠在最大程度上模擬自然環境中的自然滲透情況,能夠快速的吸收地面積水,消納雨水,能夠有效補充城市地下水的同時,也能起到凈化雨水,收集雨水的功能。當然也能起到平常公路的作用,保證了路面的承載能力。可以說,現在推行的海綿城市建設是城市建設的另外一條出路,大量使用透水材料建設城市,最大程度上還原城市自然蒸騰和自然滲透雨水的清理,接近大自然泥土層的效果。

總的來說,建設海綿城市是利大于弊的,在很大程度上可以緩解目前城市面臨的諸多環境問題,也能更多的讓人民了解和理解海綿城市建設的重要性,能夠在海綿城市建設上走得更遠。